|

Leseproben

Auszug aus:

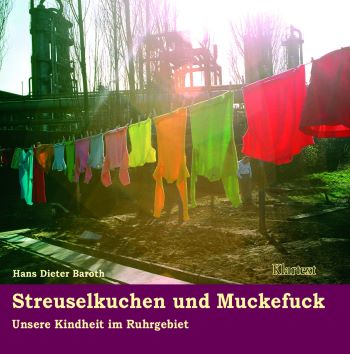

Hans Dieter Baroth

Streuselkuchen und Muckefuck:

Unsere Kindheit im Ruhrgebiet

Bild-/Textband, Essen 2003

Kaleika am Heiligen Abend

Weihnachten und der Heilige Abend spielen in der Erinnerung wegen der Geschenke eine wichtige Rolle. Doch meist gab es an diesen Tagen „Kaleika“, was in der Gegenwart Stress genannt wird. Die Mütter schufteten zur Vorbereitung des Festes an ihren Küppersbusch-Herden. Das Kaninchen war geschlachtet, sein Fleisch lag in saurer Milch. Der Topf mit dem Karnickelbraten für den ersten Feiertag wurde auf die marmorne Platte des so genannten Waschtisches - einer Kommode - im Schlafzimmer gestellt. In dem Raum war es im Winter garantiert kalt. Kühlschränke kannten wir nicht. Bei diesen Arbeiten der Mütter störten die Männer und größeren Kinder. Die Nachbarmänner und der Vater verzogen sich deshalb am Vormittag des Heiligen Abends in eine Gaststätte, die von den Müttern schimpfend Spelunke genannt wurde. Mittags hatten einige den Kaffee auf, das heißt, sie waren leicht betrunken. Zum Essen kamen Würstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch. Danach sollte der Weihnachtsbaum geschmückt werden. Oft war er zu hoch gewachsen für die kleine Wohnung. Es wurde erzählt, so mancher Vater habe ihn mit einem Beil oder einer Säge in der Küche aus Versehen oder wegen des Suffs dermaßen gekürzt, dass er am Ende die Höhe eines Blumenstraußes hatte. Beim Schmücken des Restes wurden noch einige „Pinkes“ Deputatschnaps getrunken. Wer unter Tage schuftete, bekam vom Pütt zu seinem Lohn zusätzlich eine Flasche Schnaps als Sachleistung. Bergarbeitern standen auch pro Jahr fünf Tonnen Hausbrandkohle als Deputat zu; die Angestellten bekamen acht. Über einige Nachbarn hieß es nach Weihnachten, beim Aufsetzen der Schmuckspitze auf die Krone des Baumes seien sie in die Tanne gefallen und mit ihr im Arm unsanft auf dem Wohnungsboden gelandet. Die Mütter waren schlecht gelaunt. Am Tag des Friedens bekam der eine oder andere auch mal eine „geschallert“. Manche Kinder hatten nicht nur wegen der Vorfreude rote Ohren. Ein Nachbar brannte schwarz in seinem Keller aus Rüben Schnaps. Schon gegen 14 Uhr waren die von nebenan in Weihnachtsstimmung, sie sangen von dem Kinderlein, das da kommen möge. Vorwurfsvoll giftete meine Mutter gegen den Vater: „Da ist noch Familienleben.“ Um 17 Uhr waren einige Nachbarn beim Nachbarn, weil sein Selbstgebrauter in der Siedlung als Tipp galt. Die Wohnung war gefüllt mit Männern wie eine gut florierende Kneipe. Spätestens um 18 Uhr waren deren Gassenhauer in unserer Wohnung zu hören: Anneliese, ach Anneliese... „Hörst du, da ist noch Familienleben“, höhnte mein Vater jedes Jahr. Die Geschenke am Abend waren karg. Mein Bruder hatte im Betrieb aus einem Brett ein Holzpferdchen gesägt und es schwarzweiß angestrichen. Ein Bursche von nebenan bekam eine Eisenbahn aus Holz. Die wurde von den Eltern kurz nach Weihnachten im Kleiderschrank versteckt. Zum nächsten Heiligabend bekam der freundliche Junge sie erneut vom „Christkind“, aber anders gestrichen. Das merkte er mehrere Jahre nicht. Wir alle erzählten wenige Tage nach Weihnachten, wie schön das Fest der Liebe gewesen sei. Und dann kamen eines Tages vor der Mittagszeit zwei Polizisten und trugen im Triumph wie Indianer einen Skalp die Geräte davon, mit denen unser Nachbar den Schnaps gebraut hatte.

Am ersten Feiertag arbeitete so mancher Vater, denn es gab doppelten Lohn, „richtiges Geld“ hieß es. Einen Tag später trafen sich die Verwandten. Tante Mimi oder Meta galten als die ungekrönten Familienoberhäupter, ihre Wohnungen waren die Treffpunkte. Eine Tante konnte nur platt küren, mied den Knappschaftsarzt und ging zu der Heilpraktikerin Frau Kruse. Eine galt als besonders rabiat, deshalb wurde sie auch Obertante genannt. Bei der versammelten sich die Verwandten zu Kartoffelsalat mit Rindfleisch, Gurken und hart gekochten Eiern. Als Kampftrinker galten Onkel Max von der Zeche Shamrock in Herne und sein Konkurrent Onkel Norbert von der Hütte, der später deshalb Pförtner bei Krupp wurde, weil ihm der rechte Arm an einer Starkstromleitung „abhanden gekommen war“. Nach seinen verklärenden Erzählungen muss „ganz früher“ die Zeche Gneisenau ein Arbeiterparadies gewesen sein, wie die anderen maulten. Ein Onkel höhnte einmal, aus den meisten Schächten zögen verbrauchte Wetter nach über Tage, aber auf der Zeche Gneisenau sei das Weihrauch. Die Männer nutzten die Zeit der Vorbereitung des Essens für die Verkostung der verschiedensten Biersorten, wobei jeder schwor, seine Marke sei die beste. Thierbräu gegen Krone, Schlegel kontra DAB, Union als Glaubensbekenntnis vor Königs-Pilsner. Ein Dortmunder Junge las als ersten zusammenhängenden Text den Werbespruch an der Wand des Hauses gegenüber: Hansa-Pils, Hansa-Export - labt nach Arbeit und nach Sport. Wer in der Gaststätte ein Export wünschte, bestellte ein „Helles“.

Nach dem Essen gab es Doppelkorn, Aufgesetzten und Eierlikör aus eigener Produktion. Wobei die Frauen immer auf den Putz hauten, wie viele Eier darein gerührt worden seien, was die Männer in jedem Jahr erneut mit den alten Zoten bedachten, die wir Kinder aber nicht begriffen. Nur wenn die Frauen Swiniak oder altes Ferkel riefen, ahnten wir, das Gesagte war eine Sauerei. Als Prunkstücke der Frauen galten ihre Buttercremetorten. Nach dem Kaffee wurde erneut getankt, vor dem Kartoffelsalat mit Würstchen zum Abend kam es zu ersten Krächen unter den Männern. Die Kinder wurden dann angeherrscht, sie möchten gefälligst mit den Geschenken vom Christkind spielen. Wenn jemand abrupt aufsprang, zu seiner Frau nur „komm“ rief, dann waren wir sicher, mit diesem Verwandten würde erst wieder beim nächsten Treffen am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Jahr geredet.

Verwendung nur mit Zustimmung des Autors.

|